Schwieriger Start: MS und Alltagspflichten vereinbaren

Es startet noch nicht ganz heute, das Projekt „Ich“. Gerade bin ich noch sehr aufgewühlt. Also mache ich erst einmal eine Bestandsaufnahme: Beruf, Familie alles unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung. Dazu kommt noch die MS – das zu vereinbaren, scheint nicht so nebenher zu gehen. Zudem fühle ich mich durchlässig für alle Emotionen, ausgeliefert und ohne meinen professionellen Schutzwall.

Nachdem ich einige Tage zuhause verbracht hatte, mit dem Auftrag zur Ruhe zu kommen und mir Gutes zu tun, ging ich wieder zum Dienst. Ich dachte, es ginge schon gut und wollte mit meinem Vorgesetzten das Gespräch suchen für die weitere Planung meines Dienstplanes. Ich hatte etwas Zeit, mir Gedanken zu machen, und wusste, dass es so nicht mehr weitergehen kann: Schichtdienste, Zusatzdienste, ein zu hohes Wochenpensum und unterbesetzte Schichten mit Überzeiten. Dazu kam ständig dieses unbefriedigende Gefühl, nicht die erforderliche Qualität liefern zu können. Ich war froh, dem Patienten wenigstens keinen Schaden zugefügt zu haben.

Ausserdem litt ich mehr mit als gewohnt. Ethische Fragen sind eigentlich immer präsent in meinem Job, aber ich habe eigentlich gelernt, mich damit fachlich und nicht emotional auseinanderzusetzen. In dieser Phase kostete es mich jedoch unheimlich viel Energie, meinen professionellen Schutzwall aufrechtzuerhalten.

Fast wäre mein Chef mir zuvorgekommen. Er war heilfroh, dass ich „freiwillig“ einen Termin bei ihm und beim Personaldienst wünschte. Er hatte tatsächlich Bammel, mir mitzuteilen, dass es vielleicht sinnvoll wäre. Denn ich hatte ihn einmal gebeten, nicht ständig zu fragen wie es mir gehe – nach dem Motto: Wenn ich zur Arbeit erscheine, ginge es mir gut genug. Und ich musste ihm versprechen zu kommen, bevor ich die Karre an die Wand fahre. Tja, zu spät. Mein Termin stand fest. Dabei wollte ich herausfinden, wie ich meine Arbeit zukünftig gestalten könnte, wo die Möglichkeiten lagen und wie ich mich auch umorientieren bzw. weiterbilden könnte. Ganz nach vorne orientiert also.

Unterstützung von Aussen hilft beim Orientieren

Umorientierung kann vieles sein. Irgendeine Richtung ist jedoch Voraussetzung. Ich erkenne, wie gut es ist, wenn man Hilfe bekommt und sie auch annimmt.

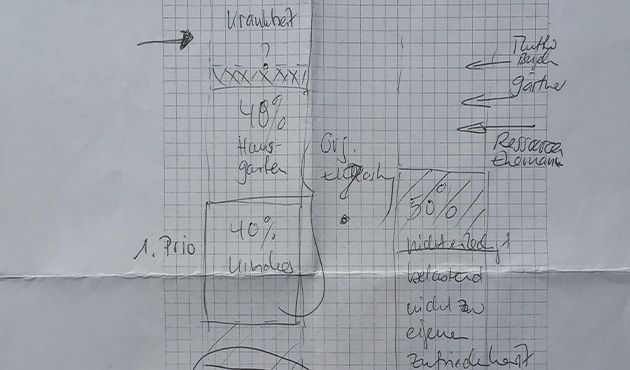

Ich hatte sie schon kommen sehen: Diese „Umorientierung“, um mich wieder nach vorne zu richten, ist nicht so einfach. So rasch vorbeischauen und den nächsten Schritt planen – nix da. Es erfolgte Bestandsaufnahme zwei: In einem guten Gespräch von über zwei Stunden wurde mir deutlich vor Augen geführt, wo ich aktuell stand. Die Case-Managerin zeigte mir auf, was sie wahrnahm: das „Hier und Jetzt“ in Balken aufgezeichnet und nebeneinander gestellt als „Ist“ und „Soll“. Meine Kapazität, meine Ressourcen gegenüber der Leistung, die ich erbringen und leisten möchte.

Oh, ich staunte, ich war erschrocken – da klafft eine grosse Lücke. Ihre Worte, ihr Wohlwollen beim Aufzeigen, Fragen und Erklären – es traf mich wie ein Stoss in den Rücken am Abgrund. Ich wähnte mich schon im freien Fall, hatte ich bis anhin noch das Bungee-Seil angeschnallt gehabt. Ich glaub, ich schnappe mir den angebotenen Fallschirm – heute und hier.

Ich gerate ins Wanken: Ist das so? Und erkenne langsam das Bild, das mir gezeichnet wurde. Es fügt sich zusammen und erklärt so vieles. Ich fühle mich verstanden, das erste Mal seit langem. Ich weiss nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe. Jetzt rannen sie, die Tränen. Und bin dann irgendwann einfach nur erschüttert. Und jetzt? Ich bin nicht in der Lage, auch nur den nächsten Schritt zu planen.

Bis anhin habe ich meine Arbeit verrichtet, im Spital, zu Hause, immer gut. Keine Klagen. Das heisst zuhause schon, ich bin nämlich müde und launisch. Oft ungeduldig mit mir und allen, was dann wie ein Bumerang zurückschlägt. Es macht mich unglücklich, es nagt an mir – ich bin doch nicht so!

Den weiteren Weg planen

Das kann ich nicht – ich fühle mich unfähig und weiss auch, dass ich es nicht alleine schaffe. Obwohl ich schon zurückgewiesen wurde, werde ich es nochmals versuchen. Meine Familie will ich aber damit nicht belasten – wie soll das alles nur funktionieren?

Und jetzt heisst es erst einmal Time-out. Stopp. Und dabei steh ich mitten im Nebelmeer. Ich sehe die goldenen Blätter leuchten, seh meine Familie dort wandern und ich kann mich nicht sehen. Ich komme nicht hinterher. Dabei habe ich ein schlechtes Gewissen: Wieso fühle ich mich so?

Wann ist es passiert – wo habe ich die Karre an die Wand gefahren? Was passiert ist, kann ich mir nun zusammenreimen – beziehungsweise ich weiss es genau. Ich habe mir eingebildet, einfach so weitermachen zu können. Die Diagnose war nicht der entscheidende Moment für den Gleitflug in den Nebel – es hätte der Wegweiser sein können. Der Anstoss, nun etwas anzupassen, im Leben, nicht klein beizugeben. Aber dem Anspruch gerecht zu werden, dass der Körper etwas mehr Energie braucht als vielleicht bei jemandem Gesunden.

Stehe ich mir mal wieder mit meinem eigenen Fachwissen im Weg? Denn Patientin bin ich ja bis anhin nicht gewesen. So brauche ich auch hier mal wieder eine Theorie, um zu verstehen, wie das überhaupt sein kann, und hoffe, es zu verstehen.

Eine Freundin erwähnte einmal die „Spoon-Theorie“ (Löffeltheorie) von Christine Miserandino. Ich habe mich einmal damit oberflächlich befasst und fand sie sehr einleuchtend – ein geniales Bild: Demnach hat jeder zehn Löffel. Sie stellen die Energie dar, die man für einen Tag zur Verfügung hat. Jetzt ist an Dir, damit zu haushalten. Gerade chronisch kranke Menschen brauchen je nach Befinden schon nur einen Löffel, um aus dem Bett zu kommen, zwei, um der Körperpflege nachzukommen, einen weiteren, um zu kochen. Noch einen, um ein wichtiges Telefonat zu erledigen und so weiter.

So erinnere ich mich immer wieder an die Löffel. Wie wahr es doch ist! Als ich die Kinder beim Baden unterstütze, frage ich mich, wie viele Löffel darf dies eigentlich kosten? Denn ich habe gerade keinen mehr, um mich zu duschen – und es war noch nicht mal Feierabend.

Beraten lassen und Hilfe annehmen

Hilfe anzunehmen ist dann einfach, wenn man sich an einem Ort verstanden fühlt. Ich konnte erleben, wie jemand mir professionelle Hilfe anbietet, als ich mich nicht getraut hatte, darum zu bitten.

Von der Case-Managerin werde ich von nun an gut beraten. Sie wird mich auch weiterhin begleiten und für alle Fragen zu Verfügung stehen. Ich stehe also nicht alleine im Wald. Sie gibt mir den Rat, eine Rehabilitation zu machen. Stationär! Waaas? Das geht nicht! Sie versteht, dass ich mir das nicht vorstellen kann mit Familie. Ambulant in einem Programm lautet ihr Vorschlag und ist bereits sehr konkret mit Adressen und dem Vorgehen. Sie versteht wirklich, dass ich nicht in der Lage wäre, es selbst in die Hand zu nehmen und umzusetzen.

Aber Reha, ich? Wie soll ich das denn organisieren mit den Kindern? Schon kommen die vielen Fragen auf: Wie, wann und wo? Zudem, ich kann doch nicht zwei Monate einfach jeden Tag weg sein! Ich trau mich kaum, meinem Mann das Ganze zu beschreiben. Ich glaub ja selber nicht daran, dass es die einzige Lösung ist. Ausserdem komme ich mir egoistisch vor. Sehe den organisatorischen Stress mit Kindern und Haushalt. Also suche ich nach anderen Optionen: Alles selbst in die Hand nehmen? Yogakurs oder Autogenes Training, weiterhin Physio und eine Psychologin suchen – ich scheitere schon bei Letzterem. Und wie soll ich die Termine miteinander koordinieren? Sehr, sehr unrealistisch.

Also brauch ich es doch einfach nicht. Oder?

Meine Familie als Stütze

Familie ist eine Stütze und ein Spiegel. Ich spüre, wie auch sie die Veränderungen im Alltag miterleben: Mama ist plötzlich zu Hause. An meinem Zustand ändert sich aber nichts. Ich bin erleichtert, dass der Druck wegfällt, schaffe es aber nicht aus dem permanenten Testantrieb herauszukommen.

Trotz Krankschreibung schaffe ich es nicht, mich zu organisieren. An meinem Zustand hat sich nach anfänglicher „Besserungseuphorie“ nichts geändert. Ich hadere mit der Entscheidung, mich zur Reha anzumelden. Bis es mein Mann auf den Punkt bringt: „Es würde uns allen guttun, wenn es Dir besser geht und Du wieder Du bist.“ Das hat gesessen. Zuerst. Dann aber meinte ich: „Du würdest es unterstützen, wenn ich da hingehe? Mir helfen, alles zu organisieren? Warum habe ich daran gezweifelt?“

So ging ich also zum ersten Termin in die Psychosomatische Klinik. Nach zwei Vorgesprächen wurde ich aufgenommen, da ich mich ja nochmal schwer tat, sofort zuzusagen. Doch die Kinder waren das kleinste Problem: Sie machten Freudensprünge, als sie hörten, dass sie für einige Zeit jeden Mittag bei der Tagesmutter sein dürfen. Die hatte nämlich sofort zugesagt. Hätte sie ja schon eher mal fragen können. Und zum Glück sind da ja alle vier Grosseltern, die ihre Unterstützung anbieten.

Ich nehme an. Ja, weiterhin mit schlechtem Gewissen, allen anderen etwas aufzubürden, weil ich es mir „gut gehen lassen“ werde. Ich weiss, das werde ich noch lernen müssen. Aber der erste Schritt ist nun endlich gemacht. „Ich“ starte.